お子様の視力相談

早期治療で回復させましょう!

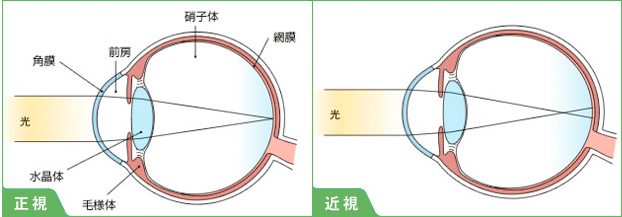

お子様の近視には、本当の近視の場合もあれば、仮性近視という場合もあります。仮性近視とは、一時的に視力の調節力がうまくコントロールできず麻痺した状態を言います。学校で黒板の文字が見にくくなったからと言ってすぐにメガネを作るのではなく、まずは本当の近視か、仮性近視かお調べすることをおすすめいたします。

仮性近視外来

仮性近視や、近視になりかけの状態の見にくさを緩和させる効果があります。

仮性近視は、毛様体の異常な緊張によって一時的に近視のような状態になっていると考えられます。

そのため、眼の緊張を和らげる点眼薬を1日1回、夜寝る前に使用します。

そして1ヵ月に1回外来で診察にお越しいただき、ワックという機械で眼の緊張をほぐす画像を数分間見た後、視力を測定します。これらの検査や、治療は、実際の近視を治すものではありませんので上記の検査、治療を行って上で、十分な効果が得られなかった場合や、真正の近視だった場合はメガネを作ることをおすすめいたします。

仮性近視は、毛様体の異常な緊張によって一時的に近視のような状態になっていると考えられます。

そのため、眼の緊張を和らげる点眼薬を1日1回、夜寝る前に使用します。

そして1ヵ月に1回外来で診察にお越しいただき、ワックという機械で眼の緊張をほぐす画像を数分間見た後、視力を測定します。これらの検査や、治療は、実際の近視を治すものではありませんので上記の検査、治療を行って上で、十分な効果が得られなかった場合や、真正の近視だった場合はメガネを作ることをおすすめいたします。

近視進行抑制

近視の進行を抑える目薬をご存知ですか?

近視の進行を抑えるために、いくつかの試みが報告されています。 当院では、アトロピンというお薬を1日1回点眼することによって近視の進行を抑制する治療を行っております。 治療には低濃度アトロピンを使用します。 この点眼薬は、アトロピンを0.01%または0.025%配合させた点眼薬で、Singapore National Eye Centre(SNEC:シンガポール国立眼科センター)の研究に基づいて開発されたものです。

※シンガポール国立大学の臨床試験で、0.01%アトロピンの近視抑制効果が証明されました。

Ophthalmology 2012;119(2):347-54

※日本でも7大学(旭川医科大学、大阪大学、川崎医科大学、京都府立医科大学、慶応大学、筑波大学、日本医科大学)にて臨床研究が始まりました。当院の目薬も国内臨床研究と同じ目薬を使用しています。

Ophthalmology 2012;119(2):347-54

※日本でも7大学(旭川医科大学、大阪大学、川崎医科大学、京都府立医科大学、慶応大学、筑波大学、日本医科大学)にて臨床研究が始まりました。当院の目薬も国内臨床研究と同じ目薬を使用しています。

近視の進行を抑制することが大切な理由

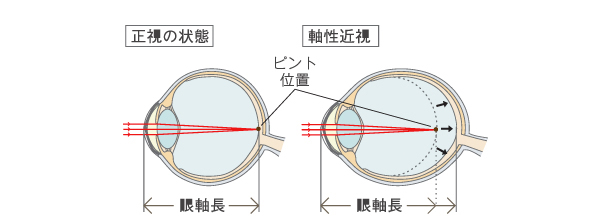

子どもの近視は、主に眼球が楕円形に伸びてしまう(眼軸長が伸びる)ことで、ピント位置がずれることにより生じるケースが多くあります。近くで見ることが習慣化してしまうと近視になりやすく、一度眼軸長が伸びてしまうと戻ることがありません。そのために眼軸長の伸びを抑えることが、近視の進行を抑制するためには重要となります。 低濃度アトロピンには眼軸長を伸展させる働きのあるムスカリン受容体をブロックする効能があると言われています。

近視は高度な近視の場合、回復不可能な視力喪失、黄斑変性症、網膜剥離、または緑内障に発展する可能性があります。最近の研究では、東アジア諸国(シンガポール、台湾、香港、及び日本)での近視の有病率及びその重度は上昇する傾向であることが指摘されています。具体的には60~80%の青年が近視を患っており、15~20%が高度近視であることが確認されています。

低濃度アトロピン点眼薬が選ばれる理由

低濃度アトロピン点眼薬は、近視の進行を遅らせる(眼軸長の進展を抑制する)という点で統計的にも臨床的にも有意義な効果が確認されている唯一の治療法です。

アトロピン1%は1960年から、すでに近視治療用に使用され続けていますが、アトロピン1%は下記のような不快な副作用を起こします。

アトロピン1%は1960年から、すでに近視治療用に使用され続けていますが、アトロピン1%は下記のような不快な副作用を起こします。

- 瞳孔がひらき続けることによる、まぶしさと強い光による不快感や目の痛み

- 目の調節機能(手元を見る作業)が低下し、近くの物がぼやけて見え、読み書き等近くを見る必要がある作業が困難になる

- アレルギー性結膜炎及び皮膚炎

低濃度アトロピン点眼薬の安全性

シンガポール国立眼科センター(SNEC)のアトロピン0.01%の効能・効果及び安全性の研究

(点眼を2年間継続した後によるもの)では以下のように報告されています。

(点眼を2年間継続した後によるもの)では以下のように報告されています。

- アレルギー性結膜炎及び皮膚炎の報告はありませんでした。

- 眼圧(IOP:Intraocular eye pressure)に影響を与えないとの報告でした。

- 白内障を形成するとの報告はありませんでした。

- 点眼終了後も目の遠近調節機能の低下、また瞳孔がひらき続けてしまうという報告はありませんでした。

- 電気生理学上、網膜機能に影響を与えるという報告はありませんでした。

低濃度アトロピン点眼薬の特徴

- 副作用がほぼ皆無の良好な近視抑制薬です。

- 近視の進行を平均60%軽減させると言われています。

- 日中の光のまぶしさに影響を及ぼさないため、サングラスもほぼ不要です。

- 目の遠近調節機能(手元を見る作業)に殆ど影響を与えません。

- 近見視力の低下に殆ど影響を与えず、更に累進屈折眼鏡も不要です。

- 毎日就寝前に1滴点眼するだけの、非常に簡単な治療法です。

- 目薬(1本5㎖)は両眼用で1カ月の使い切りです。

- 点眼薬はGMP(医薬品製造管理および品質管理基準)準拠の工場で製造されています。

対象となる方

- 12歳以下の学童

- 中等度(-6D)以下の近視の方

- 3カ月毎の定期通院が可能な方

※治療は少なくとも2年間継続する事をおすすめしています。

費用

| 初回治療費用 | ¥6,600 (税込)目薬1本の代金込みです。 |

| 1週治療費用 | ¥8,800 (税込)目薬2本の代金込みです。 |

| 定期治療費用(3カ月毎) | ¥15,400 (税込)目薬3本の代金込みです。 |

※この治療は自由診療です。(保険診療や子ども医療費助成制度は適応されません。)

詳しくはスタッフまたは医師にお問い合わせください。

詳しくはスタッフまたは医師にお問い合わせください。

近視治療用機器

Eyerising(アイライジング)とは?

Eyerising(アイライジング)近視治療用機器はオーストラリアのEyerising International社が製造する近視進行抑制治療(レッドライト療法)に使用するデバイスです。

このディバイスから照射されるレッドライトを、1日2回、1回3分、週5回照射することで治療効果が得られます。

※1日の治療間隔は4時間以上空ける必要があり、規定の照射時間、回数を超える使用はできない設定になっています。この機器を使用しての治療はRLRL療法(Repeated Low-Level Red-Light therapy)と呼ばれています。

※本デバイスは日本国内では未承認の医療機器です。

本治療は自由診療となるため、保険診療は適応されません。

このディバイスから照射されるレッドライトを、1日2回、1回3分、週5回照射することで治療効果が得られます。

※1日の治療間隔は4時間以上空ける必要があり、規定の照射時間、回数を超える使用はできない設定になっています。この機器を使用しての治療はRLRL療法(Repeated Low-Level Red-Light therapy)と呼ばれています。

※本デバイスは日本国内では未承認の医療機器です。

本治療は自由診療となるため、保険診療は適応されません。

対象となる方

- 3~16歳の近視の方(3~8歳の方は親の管理が必要です。)

以下の方はご利用できません

- 斜視

- 遠視

- どちらかの眼に視機能異常がある。

- どちらかの眼に眼球異常*、またはその他の全身的な異常がある。

- 眼球異常 – 未熟児網膜症、網膜剥離、若年性黄斑変性症、網膜芽細胞腫、小児ぶどう膜炎などの網膜疾患がある場合

- 遺伝性網脈絡膜疾患の家族歴がある。

- 瞳孔散大(散瞳)の小児、またはアトロピン、シクロペントラート、トロピカミドなどの瞳孔散大を引き起こす可能性のある薬剤を投与した後。(アトロピンは治療の最低2週前に中止すること。)

※本機器と低濃度アトロピン点眼の併用は不可

※オルソケラトロジー・多焦点ソフトコンタクトレンズは併用可能